リフォーム

リフォーム住宅の顔!外壁材の種類と選び方

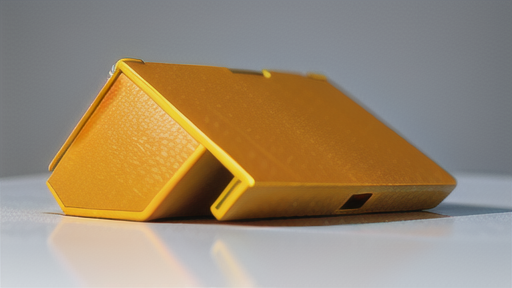

住宅の外観を決定づける上で、外壁材選びは重要な要素の一つです。外壁は住宅の顔とも言うべき存在であり、その選択によって住宅全体の印象は大きく変わります。外壁材は、見た目の美しさだけでなく、住宅を風雨や紫外線から守る役割も担っています。そのため、耐久性やメンテナンス性は重要な検討事項です。また、断熱性や遮音性といった機能面も考慮することで、より快適な住まいを実現できます。外壁材には、サイディング、モルタル、タイル、ALCパネルなど、様々な種類があります。それぞれに特徴や費用、メンテナンス方法が異なるため、住宅の設計や予算、そして自身の好みに合ったものを選ぶことが大切です。例えば、サイディングは比較的安価で工期が短いというメリットがあり、モルタルは自由なデザインが可能という点が魅力です。タイルは高級感があり耐久性にも優れていますが、費用は高額になりがちです。このように、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、最適な外壁材を選びましょう。外壁材選びは、住宅の外観デザインだけでなく、住宅の性能や耐久性にも大きく影響します。専門家のアドバイスも参考にしながら、後悔のない選択をしてください。