リフォーム

リフォーム住宅リフォームに最適な木材:楓の魅力

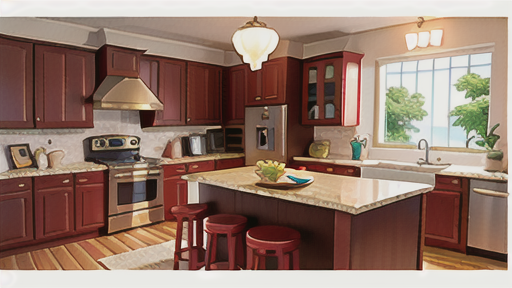

- 楓とは楓と聞いて、真っ先に秋の紅葉を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。 その鮮やかな赤や黄色に彩られた姿は、日本の秋の風物詩として、多くの人々に愛されています。楓はカエデ科カエデ属の樹木の総称であり、「槭」「槭樹」「楓」と表記されます。その歴史は古く、万葉集にも登場し、古くから日本人に親しまれてきました。 紅葉の美しさから、庭木として植えられることも多く、日本の風景に欠かせない存在となっています。しかし、楓の魅力は美しい紅葉だけではありません。楓の木材は、住宅リフォームにも最適な素材として知られています。 楓材は硬く、耐久性に優れているため、床材や家具などに最適です。 また、木目が美しく、淡い色合いをしているため、和室にも洋室にも馴染みやすく、空間を上品に演出してくれます。さらに、楓材は加工がしやすく、職人さんが丁寧に仕上げることで、その美しさがより一層引き立ちます。楓は、美しさ、強さ、そして使いやすさを兼ね備えた、まさに理想的な木材と言えるでしょう。 住宅リフォームをお考えの際は、ぜひ楓材の魅力にも目を向けてみてはいかがでしょうか。