リフォーム

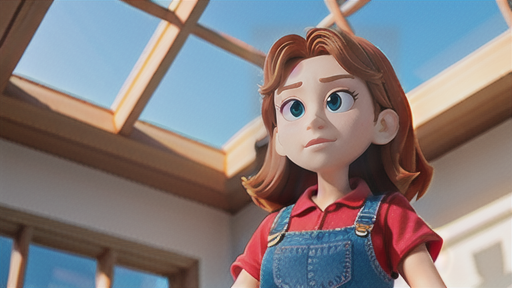

リフォーム住宅リフォームで明るい空間を!トップライトの魅力

- トップライトとはトップライトとは、屋根面に設置する窓のことです。家の最も高い位置に窓を設けることで、太陽の光を効率的に室内に取り込むことができます。その採光量は、一般的な壁面に設置する窓と比べて約3倍にもなります。日中はトップライトからの明るい自然光で十分な明るさを確保できるため、照明を使う必要がなくなり、電気代の節約につながります。特に、日当たりの悪い部屋や北向きの部屋に設置すると、その効果は絶大です。また、トップライトは部屋全体を明るく照らすので、開放感と広々とした空間を演出できるのも大きな魅力です。天井が高くなったように感じられ、実際の広さ以上の広がりを感じることができます。さらに、トップライトから青空や星空を望むことができ、室内にいながら自然を感じられるという贅沢も味わえます。設置する場所や大きさ、形状もさまざまなので、家のデザインやライフスタイルに合わせて選ぶことができます。新築はもちろん、リフォームで設置することも可能です。トップライトの設置を検討してみてはいかがでしょうか。